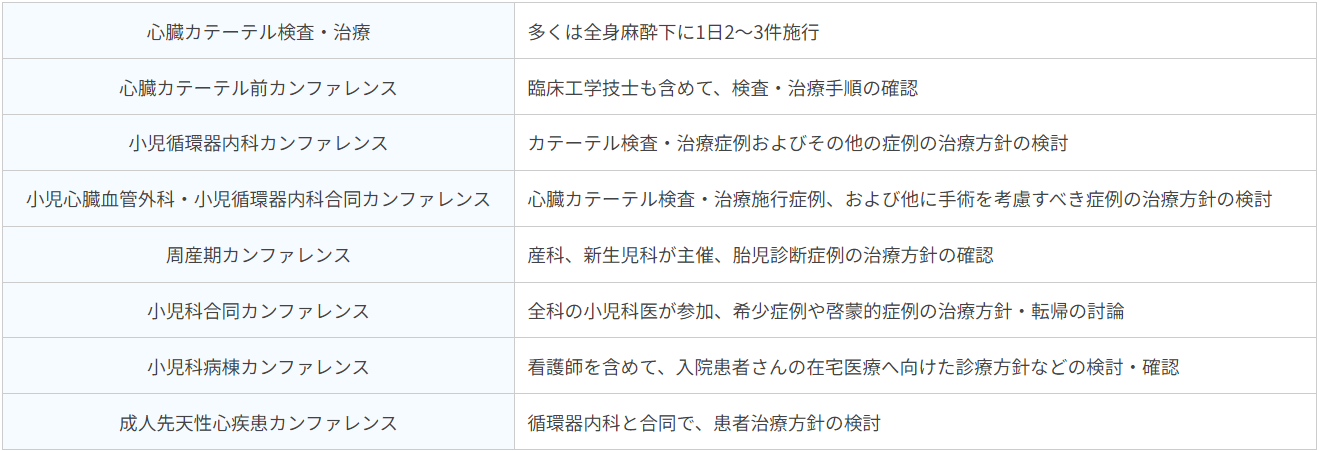

小児循環器内科

小児循環器内科からのお知らせ

- 2022.02.02 重要なお知らせ 【小児循環器内科】「川崎病急性期治療の費用対効果分析」研究情報を公開しました。

当院には沖縄県内で唯一の『小児循環器センター』があります。

沖縄県民のニーズに応えて、県内のあらゆる小児循環器疾患に対応できるように、2006年に一施設に集約された小児循環器センターとして発足しました。

現在は、胎児から成人までその診療範囲は拡大され、胎児診断から、周産期管理、開心術を含めた心臓血管手術、手術よりも低侵襲な様々なカテーテル治療、カテーテルアブレーション、集中治療管理、慢性心不全管理などを行い、状態が安定した患者様に対しては外来診療を行っています。

また、離島など遠方から外来通院・入院されるお子さんとご家族の滞在用の施設『がじゅまるの家』が病院の近く(徒歩2分)に設立されています。

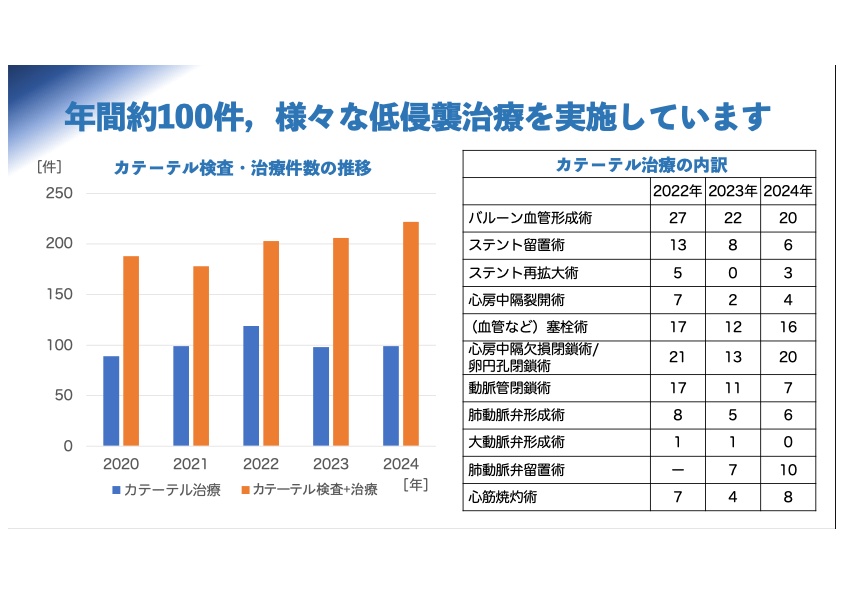

【トピックス】2023年6月から低侵襲治療であるHarmony弁を用いた経皮的肺動脈弁留置術を開始し、2025年3月迄に23人に施行しました(図3参照)。

診療の基本方針

- 小児心臓血管外科をはじめ、小児集中治療科、新生児内科、産科、小児麻酔科、小児総合診療科、小児外科、放射線科などと協力して、小児循環器疾患患者様のトータルケアをチーム医療で実施します。

- グローバルスタンダードの医療を絶えず念頭におき、患者様のための医療を心掛けます。

- 24時間オープンの救命救急センターおよび新生児集中治療室(NICU)、小児集中治療室(PICU)があり、緊急を要する全ての小児循環器疾患の患者様を何時でも受け入れます。

- 小児循環器疾患に関して研修医や看護師への教育を積極的に行います。

小児循環器内科の特徴

1.他科との連携

2)小児科各専門部門との連携

小児集中治療科をはじめ、新生児内科、小児麻酔科、小児総合診療科、小児外科、小児脳神経外科、小児感染症科、小児腎臓内科、小児血液・腫瘍内科、小児神経内科・こころ科、小児内分泌・代謝内科、小児整形外科、小児形成外科、歯科口腔外科、在宅部門など各専門科と連携しながら小児循環器疾患の患者様を包括的に診療しています。

3)成人部門との連携

循環器内科とは定期的に合同カンファレンスを開催しています。2018年からは共同で成人先天性心疾患外来を開設しています。さらに、成人部門の心臓血管外科、集中治療科、神経内科、呼吸器内科、腎臓内科、消化器内科、脳神経外科など各専門科との連携もあり、成人先天性心疾患患者様の診療を総括的に実施しています。

4)周産期センターの併設

産科部門およびNICUを管理する新生児内科と協力して、胎児診断された患児とその妊婦様の管理をはじめ、新生児心疾患の周産期管理を行っています。さらに、成人先天性心疾患患者様の妊娠・出産に関しても産科と協力して取り組んでおり、全関係部門合同カンファレンスを実施しています。

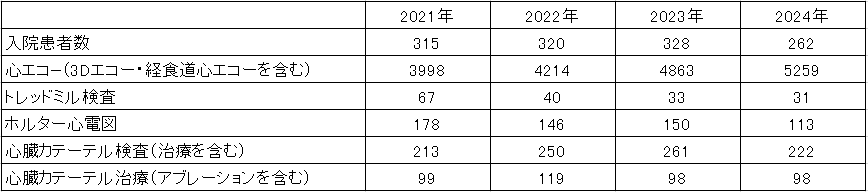

2.診療実績

専門外来を火曜日、水曜日、金曜日に開き、年間約7000人の患者様を診察し、約400人の新規患者様を受け入れています。新規患者様のご紹介は地域連携室を通じて外来日程を調整しています。

3.一次救急から三次救急まで24時間オープンの救急室

急性心不全、慢性心不全の増悪、不整脈発作、低酸素発作、感染性心内膜炎等の感染症などでお困りの患者様を24時間受け入れています。

4.離島を含めた地域医療

沖縄は離島県であり、遠方の離島および鹿児島の南方離島までの小児循環器疾患の緊急受け入れ、定期心臓検診、胎児心疾患疑い児の母体搬送などを含めた地域医療も広く担っています。

5.教育施設の役割

当院は初期研修、小児科後期研修、および小児循環器専門医修練施設として、若いドクターが小児循環器疾患についての知識と技能を磨き、将来へのキャリアプランに向かって成育するように教育することを理念とします。研修医の先生は入院患者様の主治医を担当し、上級医の指導の下で、心エコー検査や心臓カテーテル検査を行い、診断・治療などの診療を実践しています。

2008年度から日本小児循環器学会、さらに2018年からは日本成人先天性心疾患学会による専門医制度が導入され、当院はそれらの修練施設に認定されています。小児および成人先天性心疾患に興味を持っている若い小児科医や小児循環器内科医にとって、胎児から新生児、小児、成人に至るまでの多種多様な症例を診療できる環境は、他の施設にはない研修の場になります。希望に満ちあふれた若い医師を募集しています。

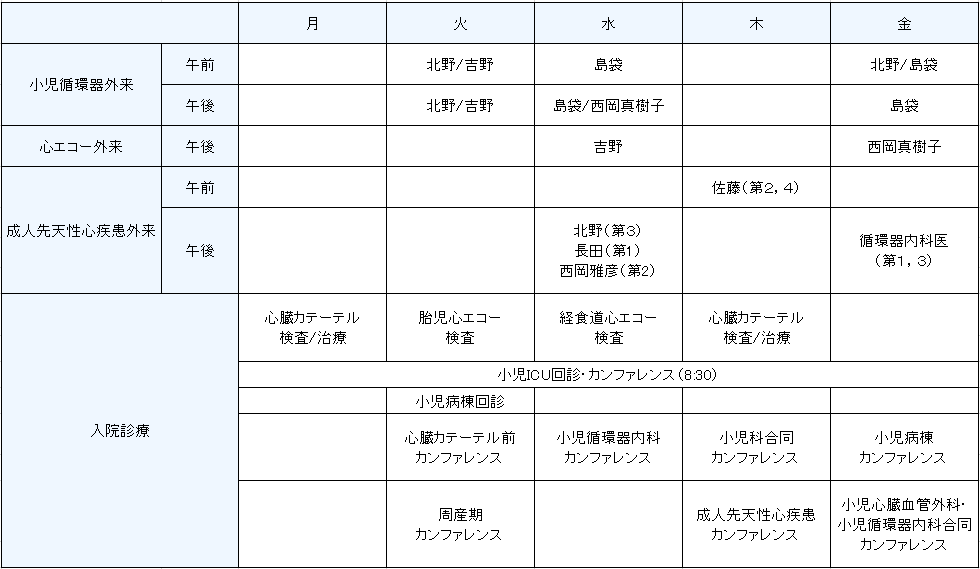

診療体制

北野 正尚、島袋 篤哉、西岡 真樹子、吉野 桂佑、長元 幸太郎、渡辺 康大の6名の小児循環器科内科医が診療しています。

- 専門外来は予約制ですが、他科の外来受診時にも必要に応じて小児循環器内科の診察が可能です。

- 緊急の場合は24時間体制で受け付けています。

- 離島を含む県内外の医療機関、小児科医との連携により、何時でも対応しています。

- 胎児心エコー検査と経食道心エコー検査は外来検査も行っています。

診療の実際

- 心臓・血管の構造・機能を、非侵襲的に評価します。診断の確定、治療法の選択には不可欠です。正確な診断のために、乳幼児の場合は薬で睡眠した状態で検査することがあります。

- 経食道心エコー: 心房中隔欠損の欠損孔の位置や大きさ、弁疾患における狭窄、逆流、弁の形態などを詳細に観察することができ、治療法の選択に役立てます。

- 胎児心エコー: 産科での胎児エコー検査で、心拡大、不整脈、胎児水腫、染色体異常などを指摘された胎児を対象に施行します。重症例を出生前に発見することで、出生後の治療・管理を迅速・安全に行うことが可能になります。

-

標準12誘導心電図: 両手足と前胸部6か所に電極をつけて、心筋細胞が興奮・収縮する際に発生する電流を心電計で記録します。不整脈や、心臓各部位の負荷(圧、容量)、心筋の異常、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)などの情報が得られます。

-

ホルター心電図: 記録装置を24時間装着し、その間の心電図変化を調べる検査です。睡眠中の不整脈、昼夜の不整脈の出現頻度の差などをチェックします。運動を含めた普通生活中のどの時間帯に、何をきっかけに不整脈が発生しているかを観察します。頻発する不整脈では24時間のホルター心電図で診断が可能ですが、まれにしか発生しない重症不整脈には、植込み型心臓モニタを装着して診断することもあります。

-

運動負荷心電図(トレッドミル): ベルトコンベアの上を歩き、2-3分毎に傾斜をきつくして、スピードも速くします。運動中の心電図変化(不整脈や心筋虚血の発生)を診断することで、重症度の判定や運動耐容能などを評価し、運動許容域を決定します。

-

320列3D-CTアンジオ: CT(Computed Tomography)装置はエックス線を発生するエックス線管球とエックス線の量を測定する検出器が向かい合うように設置されています。エックス線を人体に回転させながら照射し、透過してきたエックス線の強弱を検出器で収集します。この強弱の差をコンピューターで計算し、輪切りの画像を作り、身体の内部構造を観察します。さらに、コンピューターで収集した輪切りの画像から3次元画像を構築し、様々な方向の断層画像が観察できます。現在は64列マルチスライスCTを用いて、複雑心奇形の構造や心臓冠動脈の診断はもちろん、気管(支)と血管の関係など、その他の臓器、血管系の病変の診断も行えます。

-

MRI:造影剤を使用せず、また放射線の被爆なしに、血管や心内構造の評価ができる検査です。ただし、検査中約30分間動かずにいる必要があるため、乳幼児では鎮静剤を使用します。心室の容量や拍出量・逆流量を正確に知ることができます。ファロー四徴術後等で右心室が拡大した場合に、再手術の必要性を決定する際にも重要な検査です。ただし体内に金属が入っている場合には、検査ができない、もしくはきれいな画像が得られない場合があります。また、ペースメーカーが挿入されている患者様は設定が変更される危険があるため、再設定が必要になります。

- RI(ラジオアイソトープ)シンチグラフィー: 小児循環器領域では、肺血流シンチと心筋シンチを主に行っています。点滴ラインから放射性物質を注入して撮影します。肺血流シンチでは肺の血流分布状況を評価します。肺動脈狭窄や肺動脈性肺高血圧、肺動脈塞栓などが検査対象です。心筋シンチでは心筋の各部位への血流分布を検査でき、虚血の有無や心筋の繊維化などを診断します。川崎病やその他の虚血性心疾患、心筋症などが検査対象です。薬物負荷や運動負荷を合わせて施行することで、運動時の虚血状態を評価します。外来で施行可能ですが、乳幼児は睡眠薬・鎮静薬を使用する場合があります。

- 心臓カテーテル検査・治療: カテーテル治療件数はここ数年で症例数が増加しています(診療実績参照)。カテーテル治療の内容は、肺動脈弁閉鎖・狭窄/大動脈弁狭窄に対するバルーン弁形成術、未治療病変または術後病変の大動脈縮窄、肺動脈狭窄、人工血管内狭窄などに対するバルーン形成術/ステント留置術、(緊急を要することが多い)心房中隔裂開術、体肺動脈側副血管/体肺静脈側副血管などに対するコイルや閉鎖栓を用いた塞栓術、左心低形成のなどの動脈管や総肺静脈還流異常の還流静脈に対するステント留置術、閉鎖栓を用いた心房中隔欠損閉鎖術、脳梗塞などを発症した卵円孔開存閉鎖術、閉鎖栓やコイル等を用いた動脈管閉鎖術、Amplatzer Piccolo閉鎖栓を用いた2.5kg未満の新生児動脈管閉鎖術、頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレーションなど多岐にわたっています。2023年からHarmony弁を用いた経皮的肺動脈弁留置術も実施しています。

他の医療機関への協力

- 県立中部病院へ出張して、心臓外来(毎月第2、第4水曜日)と胎児心エコー検査を実施しています。中部病院医師と連携して、中・北部地区の小児循環器診療を行っています。

- 当院から宮古病院と八重山病院に出張して、心臓検診を毎年それぞれ二回行っています。離島の医師と連携して、小児循環器診療を行っています。

- 在沖縄米国海軍病院から小児循環器疾患の患者様の紹介に対応しています。

小児循環器内科 医師紹介

北野 正尚 (キタノ マサタカ)

| 診療科・役割 | 小児循環器科内科 部長 |

|---|---|

| 出身校(卒業年度) | 山梨医科大学(1995年) |

| 専門分野 | 小児循環器全般、カテーテル治療、経食道心エコー |

| 認定医・専門医・学位 | 小児科専門医 小児循環器専門医 先天性心疾患インターベンション学会認定医 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 教育担当医師 経皮的動脈管開存閉鎖術 教育担当医師 経カテーテル的肺動脈弁留置術(Harmony)術者2.5kg未満動脈管開存閉鎖術術者 |

| 趣味 | 趣味は釣りですが、沖縄では熱帯魚ばかりが釣れています。最近ケーキ作りを楽しんでいます。大学時代はオーケストラ部で、今でも海を見ながらバイオリンを弾いています。 |

| コメント | 国立循環器病研究センター18年間のカテーテル治療の経験を生かし、小児心臓血管外科や循環期内科の先生と協力して沖縄の低侵襲治療を発展させることを目標に、小児から成人までの患者様が元気に力強く生活できる様努力し続けます。 |

島袋 篤哉 (シマブクロ アツヤ)

| 診療科・役割 | 小児循環器内科・副部長 |

|---|---|

| 出身校(卒業年度) | 琉球大学(2005年) |

| 専門分野 | 小児循環器、胎児心エコー |

| 認定医・専門医・学位 | 小児科専門医 胎児心エコー認証医 |

| 趣味 | サッカー、マラソン |

| コメント | 患者さん、ご家族に寄り添いながら、最適な治療とケアを提供できるこように心がけております。胎児から成人まで、沖縄県民の笑顔と未来のために、今後も努力してまいります。 |

西岡 真樹子 (ニシオカ マキコ)

| 診療科・役割 | 小児循環器内科・医長 |

|---|---|

| 出身校(卒業年度) | 東京女子医科大学(2011年) |

| 専門分野 | 小児循環器 |

| 認定医・専門医・学位 | 小児科専門医 小児循環器専門医 胎児心エコー認証医 |

| 趣味 | 食べ歩き、映画鑑賞 |

| コメント | 患者さんやご家族に寄り添った医療を提供できるよう頑張ります。 |

吉野 佳佑 (ヨシノ ケイスケ)

| 診療科・役割 | 小児循環器内科・医師 |

|---|---|

| 出身校(卒業年度) | 富山大学(2017年) |

| 専門分野 | 小児循環器 |

| 認定医・専門医・学位 | 小児科専門医 |

| 趣味・コメント | 母校の小児心臓血管外科の先生方をみて学び、小児循環器内科医を志しました。私の趣味は写真を撮ることであり、心電図・心エコー・心臓カテーテル検査などは画像の取り方に関して写真に通ずるところがあると感じております。写真で学んだことを活かしつつ、身体診察も大事にして診療いたします。よろしくお願いいたします。 |

長元 幸太郎 (ナガモト コウタロウ)

| 診療科・役割 | 小児循環器内科・医師 |

|---|---|

| 出身校(卒業年度) | 熊本大学(2018年) |

| 専門分野 | 小児循環器 |

| 認定医・専門医・学位 | |

| 趣味 | テニス・旅行 |

| コメント | こどもたちの幸せのために最善の医療を提供できるようにがんばります。よろしくお願いします。 |

渡辺 康大 (ワタナベ コウダイ)

| 診療科・役割 | 小児循環器内科・医師 |

|---|---|

| 出身校(卒業年度) | 聖マリアンナ医科大学(2019年) |

| 専門分野 | 小児循環器 |

| 認定医・専門医・学位 | |

| 趣味 | 筋トレ・音楽フェス |

| コメント | 子供が大好きで小児科になりました!患者さんに寄り添った愛ある医療を提供できるように頑張ります! |

グローバルな経験を積みたいと思っている小児循環器医師募集

当院には、沖縄県内のほぼ全ての小児循環器患者が分け隔てなく集約されています。胎児診断から、周産期管理、JateneやNorwood手術も含めた心臓血管手術週術期の検査・管理、アブレーションも含めた様々な心臓カテーテル検査・治療、重症心不全管理、肺高血圧や川崎病の治療、成人先天性心疾患診療まで、グローバルな経験が積めることを約束します。2023年からは経皮的肺動脈弁留置術を開始しました。幅広く多くの臨床経験を積みたい、何でも一人でできるようになりたい、重症患者の管理を実践したい、カテーテル治療を勉強したいなどと抱いている有志ある先生、お気軽にご相談下さい。

担当: 北野 正尚(きたの まさたか)kitanokitanomasataka@yahoo.co.jp

積極的に発展させたい分野

低侵襲カテーテル治療の発展

近年は、小児心臓血管外科とコラボレーションしたハイブリッド治療を積極的に施行して、最重症の先天性心疾患児の救命に力を注いでいます:Norwood手術ハイリスク群の左心低形成症候群などに対するハイブリッド治療(両側肺動脈絞扼術と動脈管ステント留置術)、無脾症候群の狭窄性総肺静脈還流異常に対する還流静脈ステント留置術など。また、2015年からNykanen RFワイヤが使用可能となり、閉鎖心房中隔への心房中隔欠損作成術や閉鎖肺動脈弁の弁形成術が経皮的に安全に施行可能となりました。

2020年4月からAmplatzer Piccoloオクルーダが承認され、低体重児の動脈管も閉鎖が可能になりました。2023年からHarmony valveを用いた経皮的肺動脈弁留置術を開始しました。

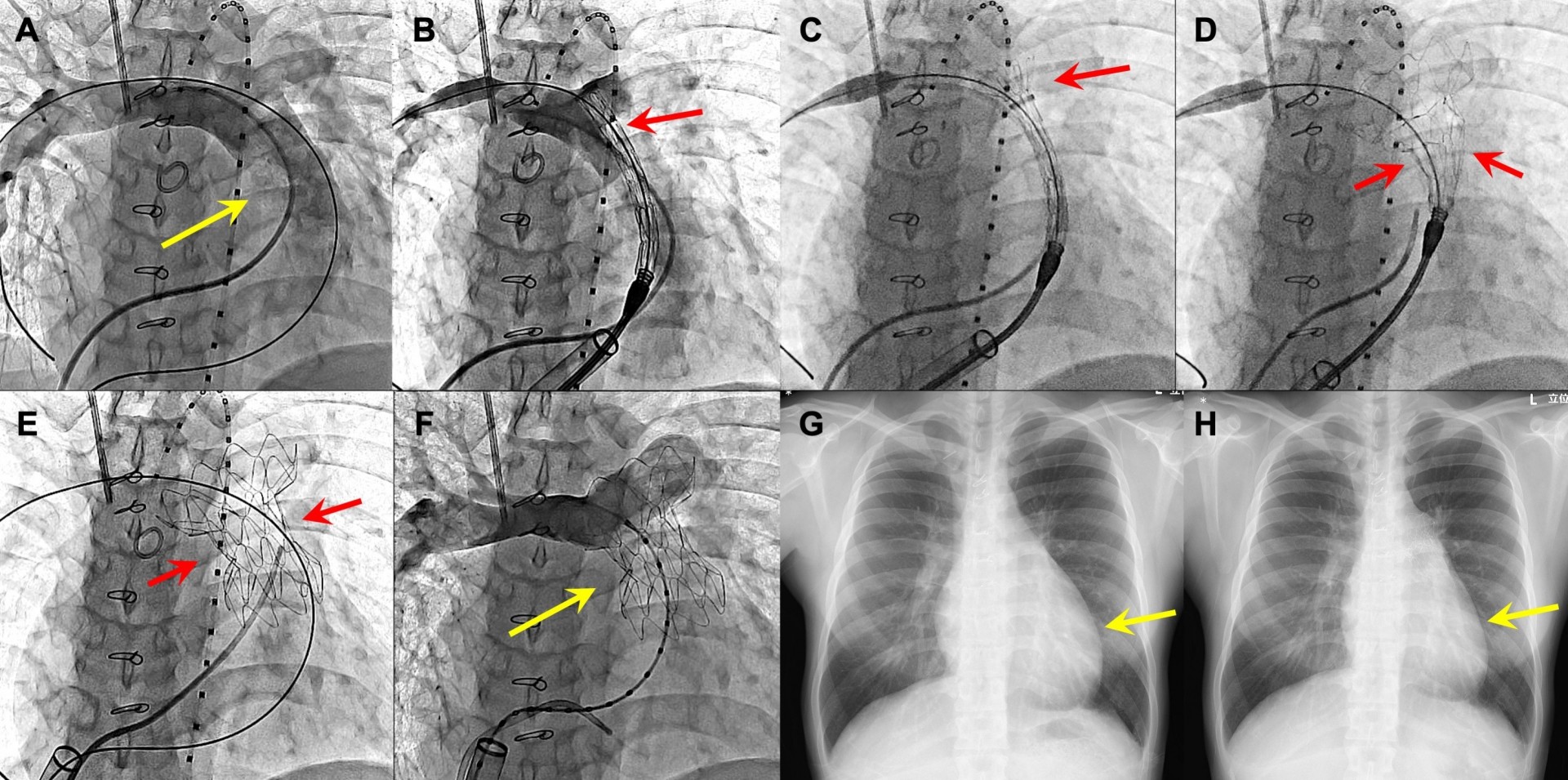

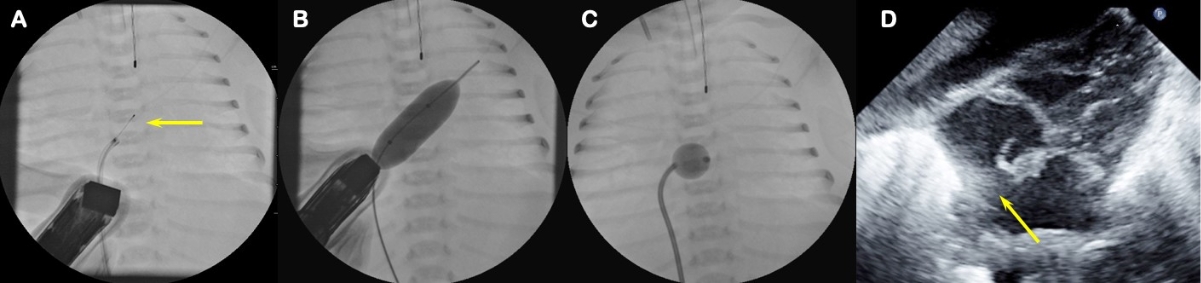

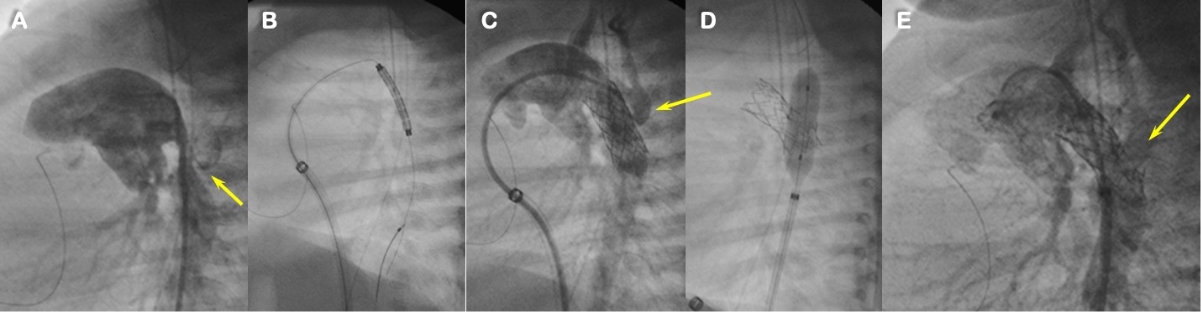

(A)エコーガイド下にNykanen RFワイヤ(矢印)で心房中隔を穿通し、(B)順次サイズアップしたバルーンで欠損孔を拡大して、(C)さらにPull back手技を追加して、(D)大きな心房中隔欠損(矢印)が作成されている。

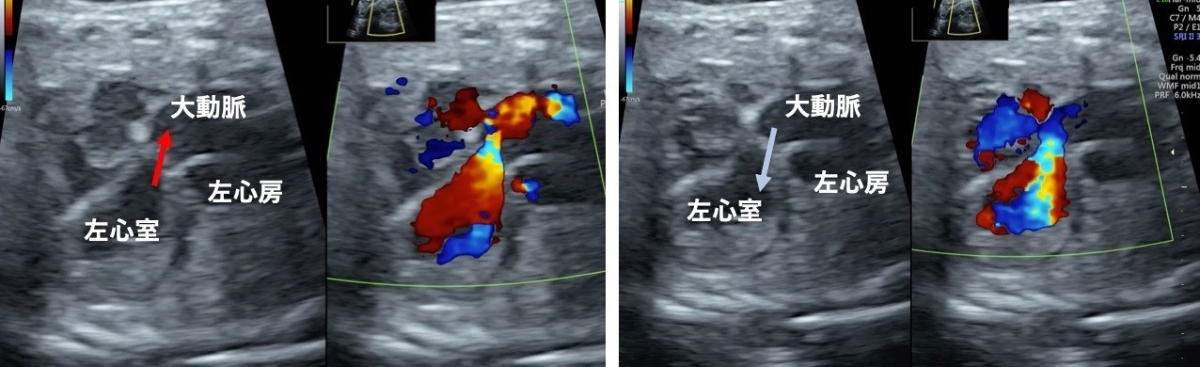

両側肺動脈絞扼術後、(A)動脈管は狭窄し、大動脈縮窄(矢印:血流ジェット)を合併。(B)大腿静脈からステントをデリバリし、(C)狭窄部を越えて留置。ステントサイドセルから大動脈弓への逆行性血流(矢印)。(D)ステントサイドセルと大動脈峡部をバルーンで拡張し、(E)大動脈縮窄も解除されている。

(A)肺動脈造影で重度の肺動脈逆流を認める(矢印)。(B)〜(E)右大腿動脈からカテーテルを進めて、自己拡張型Harmony弁を肺動脈に留置(矢印)。(F)肺動脈逆流は消失(矢印)。治療後胸部レントゲン像で右室拡大は改善している(矢印):(G)治療前(H)治療後。

胎児心エコー

胎児心臓超音波検査専門施設として、沖縄全土(周辺離島を含む)の産科施設と協力して、胎児期に心疾患が疑われた全症例を集約化しています。定期的に胎児心エコーに関する研究会などを開催し、近隣産科とも密に連携することで、沖縄県の胎児心エコーの診断率向上を図っています。

胎児心エコーの地域への普及・診断率の向上に伴い、胎児診断から出生後の治療計画を立てることで、最重症の先天性心疾患も救命できるようになってきています。また早期診断により、出生前からご両親に対して病気に関する十分な説明を行い、他職種コメディカルスタッフとも協力し合いながら、ご家族のこころのケアにも力を入れています。

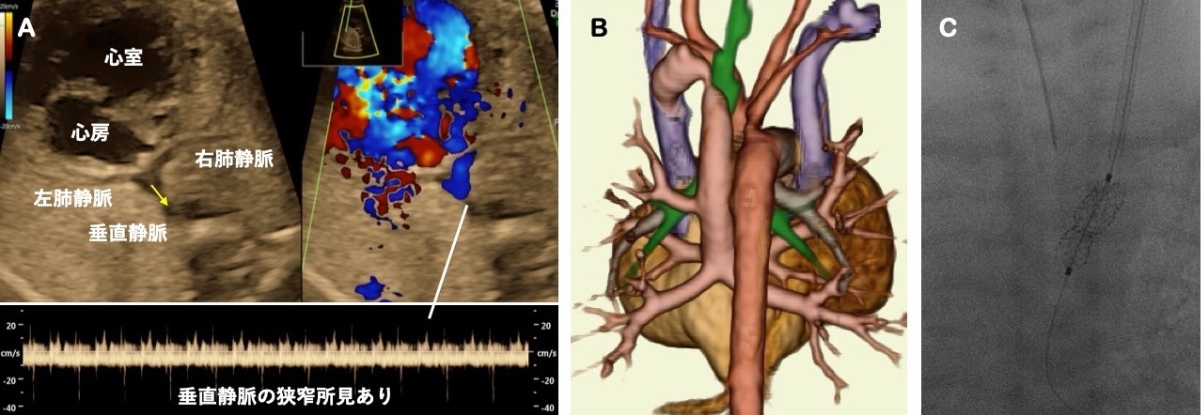

(A)妊娠中期から右側相同心、右室型単心室、大動脈縮窄、総肺静脈還流異常、還流静脈狭窄と診断し、出生直後の還流静脈ステント留置術を計画。

(B)生後1時間で3DCT構築、1時間30分後にカテーテル室へ搬入。

(C)還流静脈ステント留置術を施行し、SpO2は60%から80%へ上昇。

学会報告・参加

日本小児科学会、日本小児循環器病学会、日本先天性心疾患インターベンション学会

日本循環器学会、日本心臓病学会、日本成人先天性心疾患学会、日本超音波医学会

日本心エコー図学会、日本胎児心臓病学会、日本小児心電図学会、日本川崎病学会

日本小児科学会沖縄地方会、沖縄小児科学会、沖縄県医師会World Congress of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery、Asia-Pacific Pediatric Cardiac Society

研究会・勉強会

九州川崎病研究会、沖縄ハート、沖縄心血管エコー図研究会、沖縄胎児心エコー講習会、おきなわこどもCME、沖縄小児救急研究会